스위스 건축가 마리오 보타는 다음과 같이 말했다. “건축은 장소 안의 건설물에 집중하는 학문이기 보다는 장소의 건설 그 자체를 나타낸다고 말할 수 있다.”

세운상가의 시작

김수근은 우리나라를 대표하는 1세대 건축가로서 자유센터, 정동빌딩, 한국일보사옥, 세운상가 등을 설계했다. 그 중 종로3가역에서 충무로역 까지 길게 이어진 세운상가는 많은 건축적 논란을 불러일으킨 작품이다. 세운상가가 자리한 곳은 원래 전시에 화재가 번지는 것을 막기 위해 조성한 소개공지였는데, 한국전쟁 이후 이재민과 월남민들이 들어와 무허가 건물을 세우면서 무질서한 판자촌이 형성되어 있었다.

건축과 자연의 관계 회복

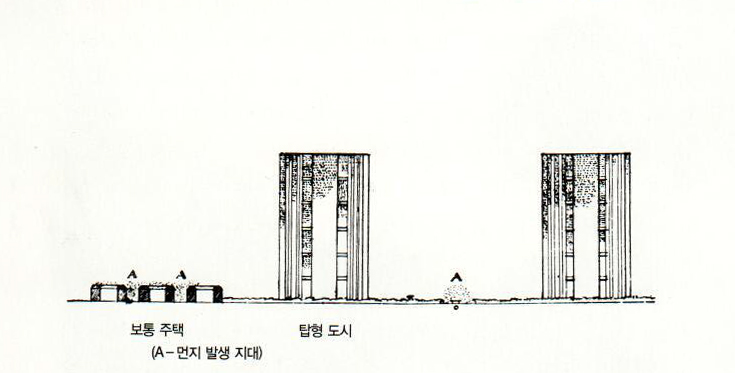

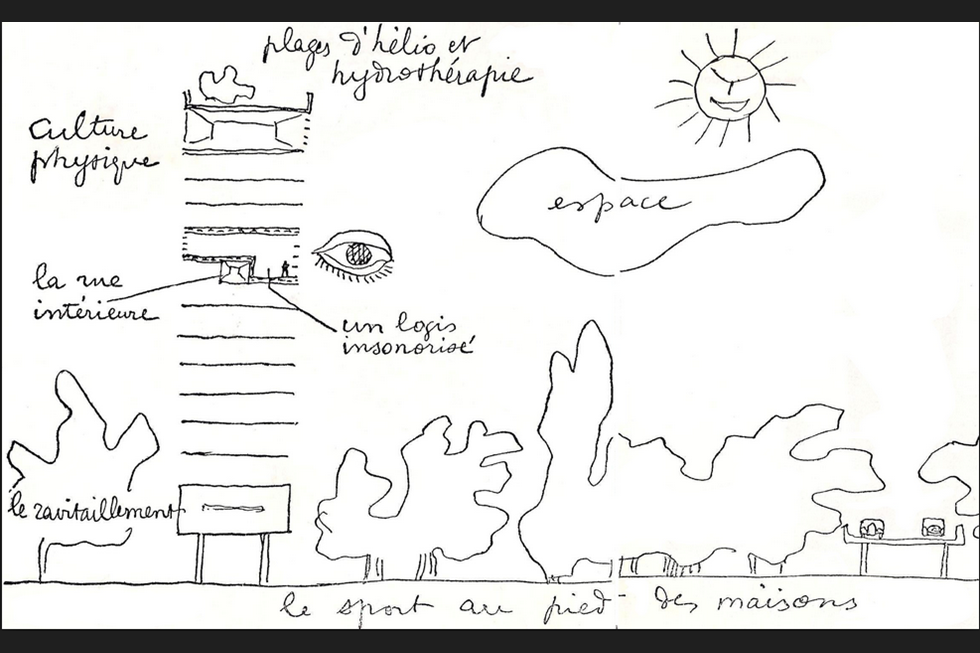

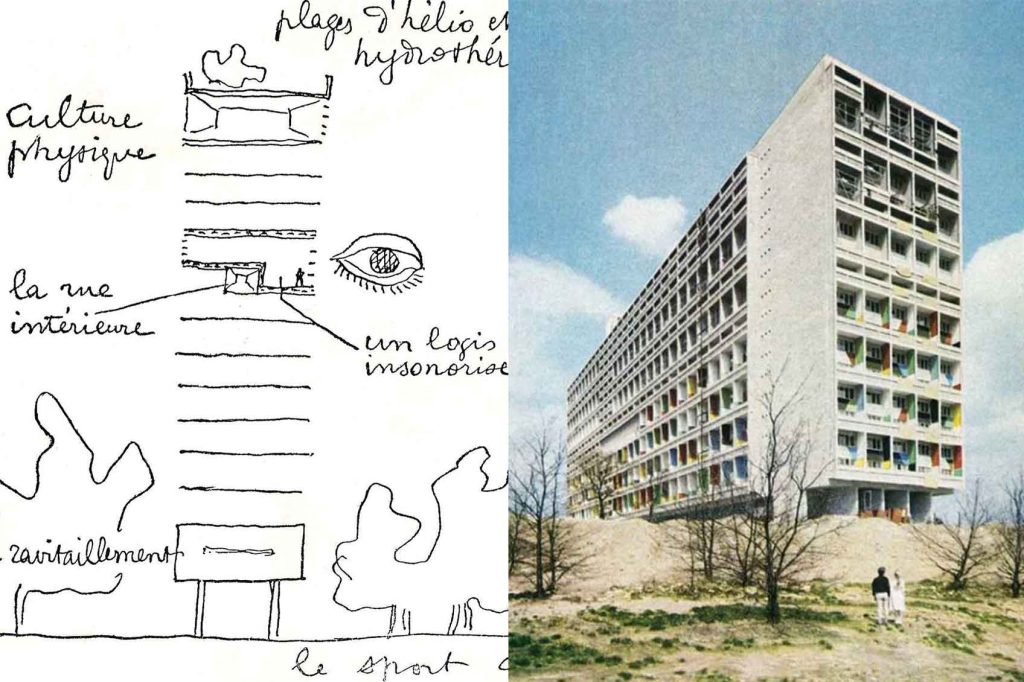

세운상가가 세워질 당시 세계 건축계가 마주했던 주요한 문제 중 하나는 도시의 높은 인구밀도를 유지한 채 건축과 자연의 관계를 회복시키는 것이었다. 프랑스 건축가 르 코르뷔지에가 자신의 책 ‘도시계획’에서 제시한 ‘빛나는 도시’는 이러한 문제를 다룬 대표적인 계획안이다. 이 계획안에서 르 코르뷔지에는 도시를 가득 메우고 있던 기존의 내향적인 저층 건물들을 외향적인 고층 건물들로 대체하면서, 높은 인구밀도가 유지된 도시에서 건물 외부에 녹지를 확보하는 방안을 제시한다. 당시의 또 다른 중요 문제는 자동차의 증가와 관련된 것이었다. 독일 건축가 힐버자이머는 자신의 책 ‘Un’idea di piano’에서 차도와 보도가 수직적으로 분리된 ‘수직 도시’를 제안한다. 이 계획에서 업무기능이 들어가는 하부 도시의 길은 자동차 전용 도로가 되는 반면 주거기능이 들어가는 상부도시의 길은 보행자 전용 공중가로가 된다. 하지만 그는 글의 말미에 수직도시 계획안은 기술적 접근일 뿐 건축적 해결책은 아니라고 밝힌다.

건물 자체가 하나의 도시

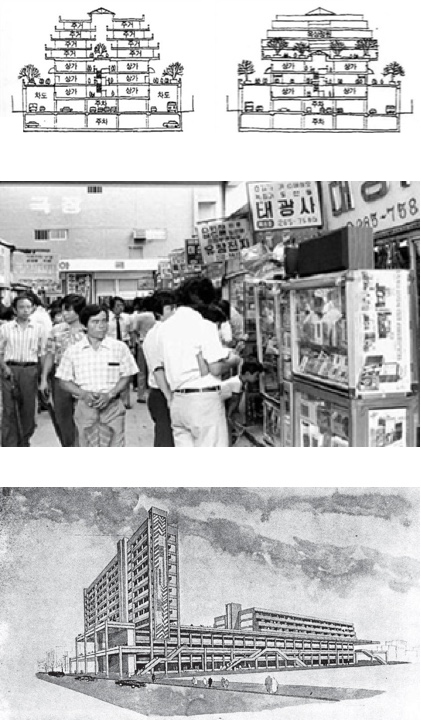

김수근은 당시의 이러한 세계적 건축흐름을 서울시에 알렸고, 그의 생각이 받아들여지면서, 폭 50m, 길이 893m, 총 면적 44,650㎡의 광대한 대지에 여덟 동으로 구성된 선형의 건물군이 계획되었다. 각각의 동들은 3층 높이에 설치된 폭 15m의 공중가로를 통해 하나로 묶여질 예정이었다. 그리고 이 공중가로를 보행자 전용 공간으로 계획하고 그 하부를 자동차 전용 공간으로 계획하면서 수직적으로 보차분리를 시도하였다. 이 건물에는 동사무소, 파출소, 우체국, 학교 등이 들어갈 예정이었는데, 그것은 이 계획이 단순히 하나의 건물을 세우는 것을 넘어 건물 자체가 하나의 도시가 되는 큰 이상을 꿈꾸고 있었다는 증거일 것이다. 이 때문에 공중가로는 단순히 차량이 제한된 이동로가 아니라 도시민의 삶이 전개되는 선형의 도시장소가 되어야만 했다. 하부의 1~4층까지는 주차장과 상가로 계획되었고, 상부층은 주거로 계획되었다. 상부 주거층의 내부에는 아트리움이 계획되었고, 외부에는 밖으로 열린 테라스가 계획되었다.

세상의 기운이 다모여라 ‘세운상가’

‘세상의 기운이 다모여라!’라는 뜻을 가진 세운상가는 1967년 처음 준공되어 약 2년에 걸쳐 공사가 진행되었다. 하지만 민간투자를 받아 여러 건설사들이 여덟 개의 동을 분할하여 건설하면서 초기 계획과는 상이하게 완공되었다. 특히 공중가로는 각각의 동들을 연결하지 못하고 끊어진 채로 남게 되었다. 그럼에도 불구하고 이 건물은 당시 최고의 설비시설을 자랑하는 주상복합아파트였으며, 1km에 이르는 거대한 크기로 인해 많은 사람들의 이목을 집중시켰다. 하지만 시간이 흐르면서 더 발전된 설비시설을 갖춘 주택들이 생겨나고 상권의 변화가 발생하면서 쇠락의 길에 접어들게 된다. 2008년 서울시는 도시 재개발 계획에 따라 세운상가 철거 계획을 발표하고, 2009년 여덟 개의 동들 중 종로와 면하고 있던 동을 가장 먼저 철거하게 된다. 이후 재개발 계획은 난항을 겪다가 2012년 나머지 일곱 개 동을 그대로 남겨둔 채 전면 중단된다. 2016년 도시재생사업의 일환으로 ‘다시 세운 프로젝트’가 실행되었고, 세운상가는 리모델링되어 오늘날의 모습에 이르게 된다.

르 코르뷔지에의 ‘빛나는 도시’

르 코르뷔지에의 ‘빛나는 도시’를 자세히 들여다보면, 외향적인 건물의 형태는 그 건물이 놓이는 장소, 즉 건물을 둘러싼 자연의 장소와 불가분의 관계에 놓여 있다는 것을 알 수 있다. 르 코르뷔지에는 도시의 밀도를 유지한 채 기존 도시의 구조를 한 번에 뒤집어 버리는 생각을 했던 것이다. 그러나 세운상가에서 외향적으로 열린 집들을 보면, 그 건물에 담긴 높은 가치에도 불구하고, 기존의 밀집된 도시 한가운데에 들어간 ‘빛나는 도시’가 되어 있다는 사실을 알 수 있다. 이러한 작업은 건물을 신축할 때 그 건물을 기존의 다른 건물들과 함께 하나의 도시를 구성하는 부분으로 이해하는 것이 아니라, 도시 속에 놓이는 독립된 사물로 이해하는 것이며, 도시를 별개의 건물들이 모여 생긴 군집으로 이해하는 것이다. 이러한 문제는 공중가로에서도 나타난다. 상부와 하부로 도시를 나눠놓은 힐버자이머의 ‘수직 도시’ 역시 도시 전체를 새롭게 만든 것이라는 사실을 상기한다면, 세운상가에서 선형의 도시장소가 되어야 했던 공중가로가 갖는 가치와 한계를 동시에 이해할 수 있다. 기존의 도시에는 공중가로와 다른 높이에서 도시민의 삶이 전개되고 있는 장소들이 이미 존재하고 있음에도 불구하고 공중가로에는 그것들과의 동선적인 연결 외에 별다른 개입이 없어 보인다. 그렇게 때문에 세운상가의 공중가로는 기존 도시에 참여하는 또 하나의 도시장소가 아니라, 공간적으로 분리된 채 만들어진 한 건물의 장소로서 이해된다.

스위스 건축가 마리오 보타는 다음과 같이 말했다. “건축은 장소 안의 건설물에 집중하는 학문이기 보다는 장소의 건설 그 자체를 나타낸다고 말할 수 있다.”

참고문헌

– 세운상가일대 도시재생 활성화계획 보고서, 서울시 저

– 도시계획, 르 코르뷔지에 저, 정성현 역, 동녘 출판

– Un’idea di piano, Ludwig Hilberseimer 저, Polis Marsilio 출판

– Etica del costruire, Mario Botta 저, Laterza 출판

참고자료

– 르 코르뷔지에의 기존도시와 수직공원도시 비교 삽화

– 힐버자이머의 수직도시 투시도

- 르 코르뷔지에의 공원 속 수직도시 개념도