광장시장에 대한 역사와 건축적 모습에 대해 고민해 보고 형태를 모습을 고민해보다.

광장시장의 역사

1905년 광장주식회사는 청계천 위에 주상복합건물을 계획하고 광통교(廣通橋)와 장통교(長通橋) 사이에 있다는 의미에서 그 건물의 이름을 광장(廣長)이라고 짓는다. 그러나 남대문시장 상인의 반대와 그 해 일어난 홍수로 그 계획은 실현되지 못한다. 결국 광장주식회사는 지금의 종로구 예지동에 시장을 세웠고, 이름 또한 ‘널리 모아 간직한다.’라는 뜻의 광장(廣藏)으로 변경했다. 이렇게 우리나라 최초의 상설시장인 광장시장이 탄생했다. 오늘날 우리가 광장시장이라 부르는 곳은 동서로는 종로5가와 종로4가 사이에, 그리고 남북으로는 청계천과 종로 사이에 있는 도시블록 전체인데, 이는 1953년 한국전쟁 직후 폐허로 남아있던 광장시장 자리에 새로 건설된 3층 높이의 광장시장총상인회 건물과 그 주변의 건물들을 모두 합쳐 일컫는 것이다.

시장의 인식

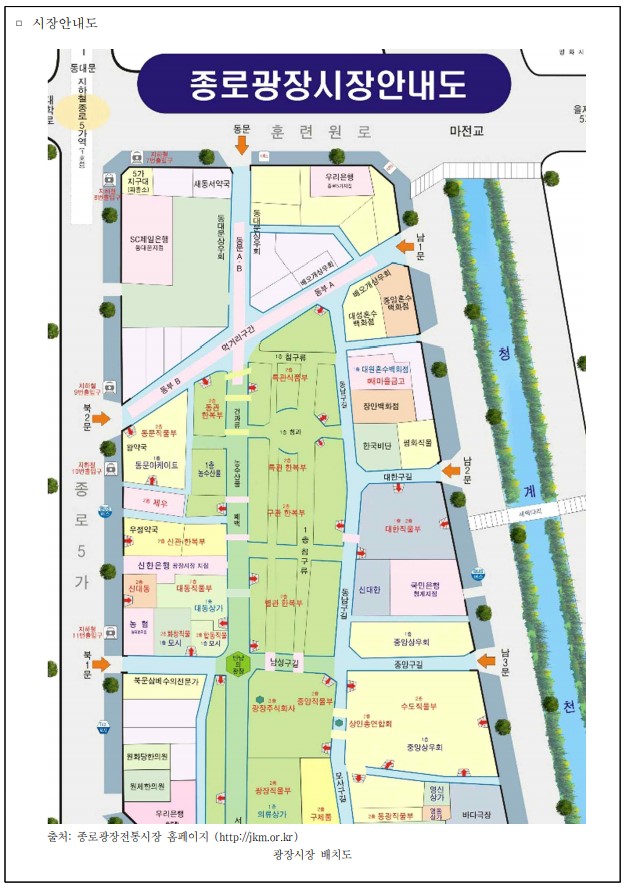

우리는 무엇을 통해 시장을 인식하는가? 가격, 친절도, 청결도 등등 여러 요소가 있겠지만, 많은 사람들은 그곳에서 거래되는 특정 물품을 통해 시장을 떠올릴 것이다. 통인시장의 기름떡볶이, 남대문시장의 꼬리곰탕과 갈치조림, 약령시장의 한약재 등은 각 시장을 대표하는 물품들이다. 광장시장에 관한 자료들을 찾아보면, 이러한 관점에서 광장시장의 역사를 서술한 글들을 쉽게 볼 수 있다. 광장시장은 초기에 수입면포를 파는 곳으로 유명했고, 해방이후에는 구호물자와 미군부대에서 나온 군수품을 밀거래하는 곳으로 널리 알려졌다. 1960년대 이후에는 의류품을 사려는 사람들이 많이 찾았으나, 1990년대 동대문 의류 상설시장들이 생기면서 광장시장에서 의류품은 점차 사라지고, 의류부자재와 먹거리가 그 자리를 대신하게 된다. 지금은 광장시장이라고 하면 많은 사람들이 ‘빈대떡’과 ‘마약김밥’ 등을 떠올린다. 광장시장 안내도를 보더라도 우리가 구입할 수 있는 중요 물품들이 잘 표기되어 있는 것을 확인할 수 있다. 하지만 우리의 시선을 빈대떡과 김밥으로부터 조금 돌려 그 주변을 둘러본다면, 시장의 여러 물품들이 교환되고 있는 공간을 인식할 수 있으며, 더 나아가 그 공간을 한정하는 건물의 형태를 볼 수 있다. 우리는 지금까지 시장의 건축적 특성이 그 건축 안에서 교환되는 물품 못지않게 시장의 가치를 결정짓는 또 하나의 중요한 요소라는 사실을 간과하거나 혹은 그것을 냉난방 시설이나 위생 시설 같은 설비의 문제로 축소할 때가 많았다.

시장의 형태

그렇다면 광장시장은 어떤 형태이며 그 특성은 무엇일까? 광장시장은 서로 마주보며 배치되어 있는 일련의 선형 블록들로 구성되어 있다. 이 선형 블록들은 크게 볼 때 안과 밖에 두 개의 공간을 한정하는데, 안으로는 여러 상점들이 입주할 수 있도록 작게 나눠진 연립 공간들을 한정하며, 밖으로는 마주하는 다른 선형 블록과 함께 긴 외부 가로를 한정한다. 이 외부 가로는 사람들의 왕래를 위한 이동로가 될 뿐만 아니라 양쪽에 늘어선 상점들과 불가분의 관계 속에서 교환과 거래가 이루어지는 장소가 된다. 이것은 기능적 관점에서 그 가로에 동선이 집중된다는 것만을 뜻하는 것이 아니라 형태적 관점에서 그 가로가 광장시장의 중심 장소가 된다는 것을 뜻한다. 평면적으로 보면 양쪽에 늘어선 연립 공간들을 통합하는 장소이며, 단면적으로 보면 양쪽 선형블록에 3층 높이로 적층되어 있는 각각의 층들보다 더 높은 층고를 가지고 있는 장소이기 때문이다. 또한 일사조절과 빗물차단이라는 기술적 역할을 위해 2002년 설치된 아케이드 지붕은 이 가로의 밀도를 더욱 높여주는 역할을 한다. 크게 분류할 때, 이러한 시장의 형태를 보통 ‘가로형 시장’이라고 부르며, 이는 지역과 시대에 구애받지 않고 시장으로 잘 쓰인 형태들 중 하나이다.

평화시장과 비교

광장시장의 이러한 건축적 특성은 근처에 있는 또 다른 시장인 평화시장과 비교하면 보다 쉽게 이해된다. 평화시장은 광장시장처럼 여러 볼륨들로 구성되어 외부 가로를 한정하는 건물이 아니라 하나의 세장한 독립 볼륨으로 되어 있는 건물이다. 따라서 교환과 거래의 장소 역시 건물 내부에서 찾아 볼 수 있다. 평화시장의 내부는 중앙에 자리한 통로와 그 양편에 늘어서 있는 상점들로 인해 하나의 단일 공간이 3분할되어 있다. 사람들의 이동 빈도만을 놓고 본다면 이 중앙 통로는 광장시장의 외부 가로와 크게 다를 바가 없지만, 형태적으로 본다면 이 둘 간의 차이는 매우 크다. 평화시장의 중앙 통로는 평면적으로 보면 한 건물의 동일한 내부에서 양쪽의 상점이 차지하는 면적을 제외하고 남은 공간이며, 상점들과의 특별한 형태적 구분 없이 바닥에 있는 경계선을 통해 유지되고 있는 공간이다. 또한 단면적으로 보더라도 양쪽의 상점 공간과 아무 차이가 없다는 것을 알 수 있다. 결국 평화시장의 중앙 통로는 형태적 관점에서 줄지어 늘어선 상점들을 공간적으로 통합하는 중심 장소라기보다는 동선의 흐름을 위해 비워놓은 이동로에 더 가깝다고 볼 수 있다.

도시 요소와 만남

또한 광장시장에서 교환과 거래의 주된 장소가 되는 가로는 광장시장 안에서 시작하고 끝나는 것이 아니라 외부로 연장되어 주변의 다른 도시 요소들과 마주한다. 남1문은 청계천을 사이에 두고 방산시장 입구와, 서2문은 종로4가 도매시장 입구와 그리고 북2문은 종로와 연결된다. 이는 광장시장이 도시 속에서 독립된 사물처럼 일정 공간만을 점유한 채 홀로 서있는 것이 아니라 도시를 구성하는 다른 부분들과 공간적 관계를 이루고 있다는 것을 의미한다. 바로 이점이 광장시장과 평화시장을 구분 짓는 또 하나의 특성이다. 다시 말해, 평화시장은 주변에 어떤 건물이 있든지 또는 어떤 지역이 있든지 상관없이 규모만 맞는다면 건물 자체의 논리에 따라 동일한 모습으로 반복해서 세워질 수 있지만, 광장시장은 주변의 다른 건물들이나 도시적 장소들을 빼놓고는 그 형태의 근거를 상당 부분 설명하기 힘들다는 것이다.

참고문헌

– 상업공간의 가로의 내부화와 내부공간의 거대 영역화에 대한 연구, 강건형 저

– 광장시장 홈페이지 :

http://www.kwangjangmarket.co.kr/?page_id=1259

– 서울역사아카이브 :

http://www.cgcm.go.kr/CHM_HOME/ebook/access/ecatalog_pt.jsp?Dir=125&catimage=&cpage=&callmode=

참고자료

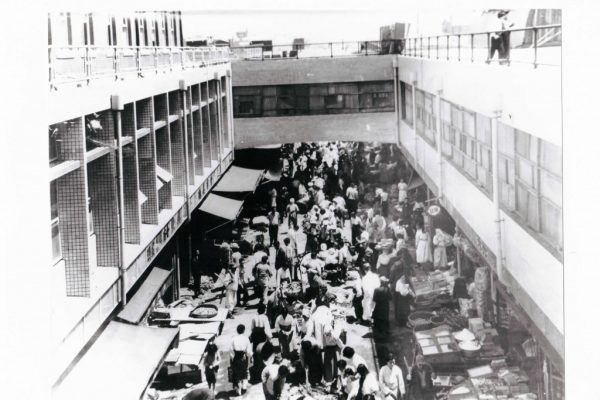

– 1953년 새로 지은 광장시장

– 광장시장 안내도

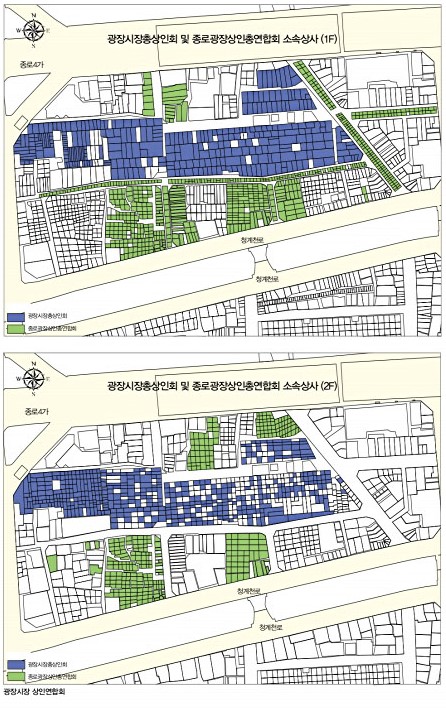

– 광장시장의 내부 공간구조 : 평면과 내부 사진

– 평화시장의 내부 공간구조 : 내부사진

이렇게 광장시장에 대한 역사와 건축적 모습에 대해 고민해 보고 형태를 모습을 고민해보다.